2004年から2012年まで「すいはく」(吹田市立博物館)の館長であり、2006年「千里ニュータウン展」、2007年「万博展」、その他、毎年夏季の自然展など数多くの市民共同企画で吹田のみならず博物館業界に旋風を巻き起こしたキューカンチョー(旧館長のような九官鳥のような…)小山修三さんが、10月26日、おなくなりになりました。83歳でした。

訃報がYahoo!ニュースにも上がってくるぐらいすごい人だったんだなと今さらあらためて気づいていますが、「市民生活の中の博物館」という存在を革命的に打ち出して、紫金山に埋もれていたお化け屋敷のような「すいはく」を、市民が「いつでも遊びに行ける場所」に変え、市民とフラットに、オープンに遊んでくださいました。「地域博物館は市民の知のオリエンテーション・センターであるべきだ」という信念を明快に打ち出し、その点では全くブレることがありませんでした。一方では梅棹忠夫さん、小松左京さん…錚々たる知の巨人と市民が出会う場も作ってくださいました。全力投球のアジテーションに応えるように、市民もあらゆるものを「すいはく」に投げ込み、まさに「すいはく」は「枯れ木も山のにぎわい」を呈するに至ったのです。

お別れはご家族で内々に行われるとのこと。キューカンチョーと始めた市民企画の広報手段として始めたこのブログのコメント欄に、思い出や送る言葉を書き込んでくだされば幸いです。キューカンチョーもここなら見ているでしょう。(実はこのブログ、運営しているウェブリブログがサービスをやめるとのことで、移転の準備をしているところでした。17年間で約3,200記事、消えてしまうのはあまりにももったいないからです。いただいたコメントはどのタイミングでも新しいwordpressにまるごと引越いたします。)

(by okkun)

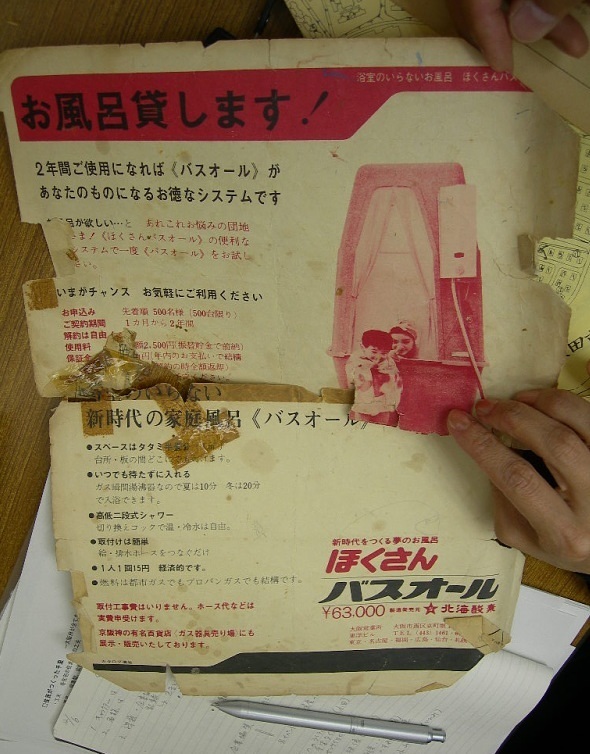

追記)okkunとはじめて出逢ったのは2005年12月、千里ニュータウン展の初会合でした。その場にokkunが持参したほくさんバスオールのチラシに一同が食いつきました。

(by おーぼら)

コメント

館長! 寂しいです(;。;) 20年程前、紫金山の茂みに隠れていた吹田市立博物館を、市民の遊び場にしてくださいました。吹田の土人と呼ばれながらも私たちは、そこに館長の愛を感じていました。ヒッチャカめっちゃかの所は、懐の深さの現れだと思っていました。とても豊かな感性でありながら学者的な所もあり、暖かいお人柄が多くの人を引きつけたのでしょう。

ただ、あのタバコだけは・・・と気になっていたんですよ。ヘビースモーカーでしたものね。早すぎます。残念です。合掌

「とても豊かな感性でありながら学者的な所もあり」…って、学者でんがな!でもそう言いたくなる気持ちはわかります。

キュウカンチョーが吹田市立博物館に赴任されたので、私たちド素人が「千里ニュータウン展」「千里万博展」を企画、実施できました。殆ど素人ばかりの大勢の実行委員が集まり、それぞれの能力を発揮して、市立博物館として新記録の観客を集めることができました。この時の実行委員のパワーは凄いものでした。私としても良い思い出です。

こんなことがで出来たのは、キュウカンチョウ=小山旧館長のお陰です。私たちを信頼して、すべてを任せる、旧館長の太っ腹のお陰です。良い経験をさせて頂き本当に有難うございました。

小山カンチョーとの出合いは okkun と同じ「バスオール」でした。「千里ニュータウン展」に集まった熱気ムンムンの市民軍団に圧倒されて、その指揮者のようなカンチョーに驚いた日が懐かしいです。

吹田市民でもない私にも温かく接してくださり、楽しい学びの時間をくださり、ありがとうございました。どうぞ安らかに…

観音寺のシテイーボーィー 小山館長

ご冥福を祈ります

トンネルをくぐると、あの声は、「キューカンチョー」

杉の木 2022年10月27日、19:21:32夫婦で散歩中

昔昔その昔、きのきばやしの直ぐそばに、小さいお山が、あった・・・

今更ながら懐かしく偲んでおります (合掌)

(きょうちゃん)

小山修三さんは2022年10月26日午後11時すぎに永眠されました。83歳でした。その訃報が翌日の正午前、吹田市立博物館の博物館協議会の最中に留守電で入ってきました。千里文化財団からでした。わたしは小山さんの後を受け2012年6月から吹博の館長をつとめ、2年前からは特別館長に就いています。千里文化財団のほうも2018年4月から理事長を引き継いでいます。したがって、二重の意味で小山さんの衣鉢を継いでいるとも言えるでしょう。 小山さんは国立民族学博物館の先輩でもありました。わたしよりひと足前に民博に赴任していました。年齢的には8歳年上です。交遊期間は45年におよびました。この間、型破りな先輩からは学ぶところも多かったのですが、真似をしないようにしたことも少なくありませんでした。小山さんが飲み会で冗談まじりによく言っていたことは、「香川県知事になる」というものでした。わたしもつづけて、「小山さんが香川県知事になったら、ワシだって長野県知事に立候補するわ」と返していました。ついにふたりとも知事には縁がありませんでしたが、民博には「長にだけはなりたくない」という大先輩がいる一方、「長、何するものぞ」といった小山さんのような先輩も何人かいました。 小山さんは天真爛漫で天衣無縫でしたが、細やかな心遣いも持ち合わせていました。ずけずけと差別やセクハラに近い言動をとりながらも、悪意はなく鷹揚だったので、みな多少眉をひそめることはあっても笑ってすごしていました。憎めない得な性格だったと言えるかもしれません。とはいえ、なかには叱責する人もいたようです。 小山さんはかなり奇抜なイノベーターでした。まず縄文時代の推計人口をコンピューターではじきだしてみせました。これは留学したカリフォルニア大学での研鑽の成果です。実際、日本の歴史人口学は小山論文が起点となっています。その後さらに、縄文人のイメージを粗末な貫頭衣を着る人から漆塗りの色鮮やかなアクセサリーを身につけ、赤と黒の文様入りの衣装をまとう人に改変させました。このイメチェンは画家の安芸早穂子さんが視覚化し、人口に膾炙するようになりました。また三内丸山の縄文遺跡の保存や研究を後押しするとともに、数々の仕掛けを繰り出してその知名度をつりあげたのも小山さんです。他方では、オーストラリアの先住民研究を主導し、現地の研究者と協働しながら調査に励み、国内の若手研究者を何人も育てあげました。そして定年退職後は吹博の館長として市民参画の活動を積極的に展開しました。2006年の千里ニュータウン展は前代未聞の画期的な成果をおさめ、市民展示の先駆けとなりました。2007年の「’07EXPO’70展」も2011年の「万博市民展」も、さらには自然や環境をテーマとする夏季展示もその路線を貫きました。他方では2006年から「さわる」展を開始し、視覚障害者への対応を推進しました。これが民博の広瀬浩二郎さんとコラボした「ユニバーサル・ミュージアム」の取り組みにほかなりません。 イノベーターは卓抜のアジテーターでもありました。市民展示とユニバーサル・ミュージアムについての物言いはNHKの「視点・論点」(2013年1月31日)で遺憾なく発揮されています。「開かれた博物館を目指して」と題したその番組では、今のままでは「博物館は滅びる」と危機感をにじませながら、「市民が支え育てる文化」について力説し、誰もが楽しめる博物館をめざすべきだと主張しました。博物館における教育への偏重を批判し、見るだけでなくさわって楽しむ鑑賞のありかたを提唱してやみませんでした。 小山さんは吹博を離れた後、アメリカを再訪し、古い友人たちとの旧交を温める一方、『日経』夕刊の「あすへの話題」という週1回のコラムに半年間、寄稿しつづけました。そこでも吹博における市民展示や「さわる」展のことを取り上げています。そして翌2013年4月に千里文化財団の理事長に就任されました。そこでもさまざまなイノベーションに取り組まれましたが、ここでは割愛させていただきます。 小山さんのことをわたしは「御大」と隠語のように称してきました。先輩・先達としての敬意と親しみを込めての呼称です。そんな存在が先日、突然消えてしまいました。昨年秋、千里阪急ホテルのタクシー乗り場で「御大」を見送ったのが今生の最後の別れとなってしまいました。(by アルプスの少年)

ご無沙汰し過ぎていて恐縮です。NHKアナウンサーの大野済也です。流れ流れて今、さいたま放送局に勤務しています。みなさま、今年も酷暑の夏ですが健やかにお過ごしでしょうか?NHKラジオ第一「ここはふるさと旅するラジオ」では、本当にお世話になりました。もう17年も前のことになるのですね。わたしも51歳です。懐かしさと共にPCに向かい「検索」をして、コメントを残す……という今風かつ不躾な形が許されるのならば、一筆残させてください。そんな「検索」でまさに、昨年の小山修三元館長の訃報、そして谷川一二さんも2020年に亡くなられていたことを知り、愕然としております。館長の温かさと笑顔、谷川さんの優しさと心配りで番組は大成功でした。いつか、いつか、また……と思っていても「行動」しないことには、会いに行くことは出来ないものです。本当に悲しいですし、申し訳ない気持ちしかありません。けれども、それでも、あの頃の楽しい記憶は全く色褪せてはいません。あらためまして、お悔み申し上げるとともに、いつまでもみなさんの絆が強くあり続け、お健やかに過ごせますよう、お祈り申し上げます。お邪魔致しました。

コメントありがとうございます!当ブログ管理人で「千里ニュータウン展」の市民委員でもあった奥居です。2006年には大変お世話になりました。もう17年もたってしまいました。千里丘陵ではその後もNHKの方が取材に来られています。昨年秋には「千里ニュータウンまちびらき60年」「ニュータウンの日制定」、今年春には1973年秋のトイレットペーパー騒動の震源地となったとされている(旧)大丸ピーコック千里中央店の閉店に際してとりあげていただきました。市民の活動は脈々と続いています。日本初の大規模ニュータウンである千里は、いつも何かを生み出し続けています。いつでもビュン!とお越しください!メディアの方の真摯な取材は、町への大きな励ましです。大野様もお元気で!

こちらこそ、ありがとうございます!奥居さん、長谷川さん、おかきたさん……懐かしいお名前ばかりです。改めて番組の折にはお世話になりました。千里ニュータウンを愛し、誇りに感じて市民活動に携わるすべて皆さまの「情熱」が、脈々(ミャクミャク?)と活き続け、今もその輝きを失っていないところがまさに「千里」パワーなのだと、改めて思いました。取材の折にも、ちょっとだけお話しましたが、私も岐阜県のとある「団地」育ちでした(ニュータウンというほどの大規模なものではありませんでしたが)。高齢化や建て替え、世代交代といった様々な課題を乗り越えるための活力が、やはりその「先駆者」だからこそ生まれてくるのだなあ、という思いも新たにしました。残りの協会生活(という言い方を弊協会の人間はよく、します)で、思い出の取材先にお礼に伺えたらなあ、と夢想しています。いや、夢想ではなく、現実にせねばなりませんね。重ねて御礼申し上げます。そして、ひきつづきBKからの取材者たちを温かく迎えて下さっていることにも、感謝申し上げます。

館長、あっちに行ってしもたか、、さみしいなぁ

毎日毎日、てつ、なんかやれよ、、とメールがきたのを忘れられません

沢山、Tシャツ貰いましたね

わざわざ、ラグビーワールドカップフランス大会のを買ってきてくれたり、、

カンチョーの為に、タダ働きしまくったよ

てつ