古代の摂津国を考える春の特別展の資料が出そろい始め、それを眺めているといろいろなアイデアとも妄想ともつかぬ想いが湧いてくる。その1つが吹田の垂水から難波宮に架けられた高樋のことである。

『新撰姓氏録』*に「孝徳天皇の時代に全国的な干ばつが起こって河川の水が枯れてしまった時、有利真公(ありまのきみ)が高樋をつくって、垂水にある岡基の水を宮内に送った。天皇は大いに喜び、垂水公の姓をあたえて垂水神社の宮司とした」という意のことが書いてある。記録に固執するこれまでの史家であれば、とるに足らぬ民間の迷信、戯れ言だと一蹴してしまいそうだ。ところが、文字のない社会で働いてきた民族学者としては、神話や伝承も重要な手がかり、なんらかの根拠があるはずだとからみたくなる。

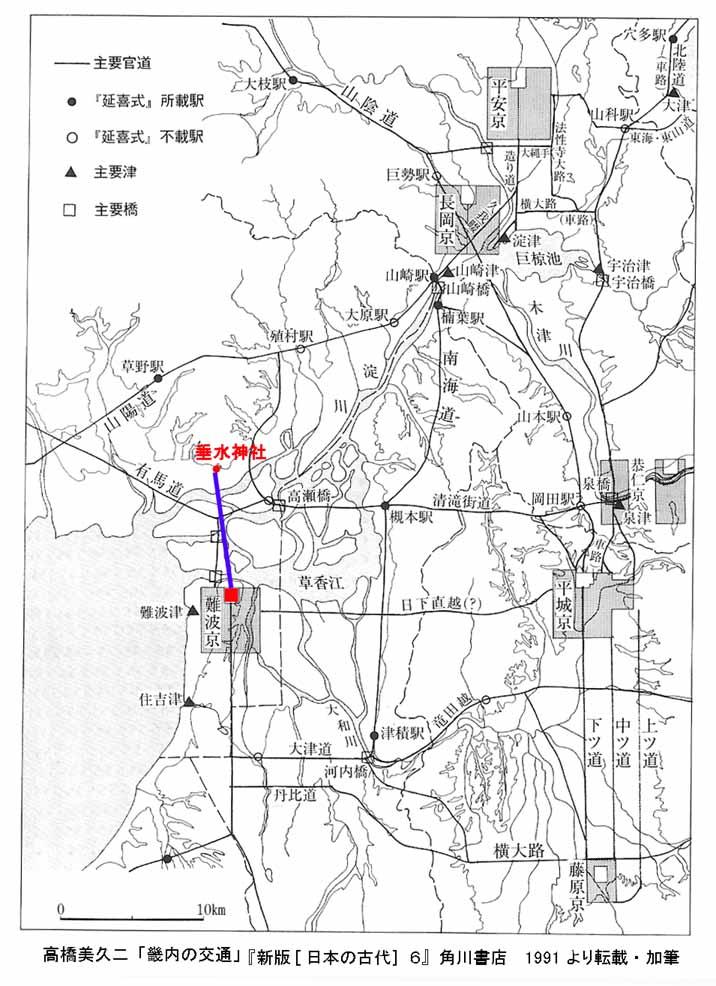

地図をみると、垂水神社あたりは標高は約25m、難波の宮のあったあたりの低地は0m。吹田と大阪、馬場町まで約10kmの距離を南にまっすぐ、20mの標高差で水を流したわけだ。単純に計算すれば、樋の長さ10,000mであれば、長さ10mの太い木材が1000本(半截すれば500本?)必要である。当時、竹も使われたようだが(水田の配水施設に利用されている)、あの細さでは途中で漏れたり蒸発してしまうだろう。

地図をみると、垂水神社あたりは標高は約25m、難波の宮のあったあたりの低地は0m。吹田と大阪、馬場町まで約10kmの距離を南にまっすぐ、20mの標高差で水を流したわけだ。単純に計算すれば、樋の長さ10,000mであれば、長さ10mの太い木材が1000本(半截すれば500本?)必要である。当時、竹も使われたようだが(水田の配水施設に利用されている)、あの細さでは途中で漏れたり蒸発してしまうだろう。

樋は地面に直接おいたのか、支えを作って高樋にしたのかという問題がある。とくに、途中にある川には、橋のような構造を作って渡さねばならない。したがって、途中にある起伏や、渡しやすい場所を定めるなど、最短距離を、というわけにはいかないだろう。

(もし樋が実際にあったとすれば)上水道を設けて回り道をしたり、いくつかの中継点に水溜をつくって揚水(サイフォン?)するなど、われわれの予想以上の施設だったのかもしれない。

5世紀(古墳時代)からの日本は大土木工事が盛んにおこなわれた時代にあったことは注目に値しよう。全国的に行われた水田開発がそうだったし、とくに仁徳天皇陵、難波の堀江、茨田の堤をはじめ、難波津(築港)、迎賓館、羅城などなど、難波の都造りそのものがそうであった。いわば、この地は大陸からの知識と技術を受け入れ、それを展開する当時の土木・建設文化の先端地だったのである。

水は多くの人が集住する都市に欠かせないものだった。降雨量の多い日本では、ローマの水道ほどの施設は必要ではなかっただろうが、それでも、のちに都の作られた飛鳥地方の水道技術は非常に洗練されたものであったことが最近明らかにされている。

すいはくの委員やボランティアとしてやってくる市民のなかには、現役時代に専門分野で活躍した人がいて、その経験に基いて、文化系の私たちの胸をつくような質問や発言を聞くことがしばしばである。いつか、そんな人たちを集めて、「夢プロジェクト」をやってみたいと思っている。

*816(弘仁6年)に書かれた古代氏族の系譜書

(カンチョー)

コメント

垂水から難波宮に架けられた高樋のことを調べていて、このブログに往きつきました。「垂水神社あたりは標高は約25m、難波の宮のあったあたりの低地は0m。」とありますが、難波宮はご案内のように、上町台地の北端の一番高い標高25mぐらいです。垂水と難波宮の地は標高差はないと愚考いたします。