ドングリが主食糧(staple food)だった縄文アタマになっているわたしは、最近、新聞に報道されているるナラ枯れをずいぶん心配していたのだが、やっと腑に落ちる説明にであった。雑誌『ビオストーリー』vol.14に掲載された論文、小林正秀「止まらないカシノナガキクイムシの大発生」である。

カシナガは米粒(5mm)くらいの小さな甲虫で、大量に集まって幹の奥深くまで穴を掘って酵母をもちこみ坑道の壁で育てて食べる、それとともにナラ菌とよばれる病原菌ももち込んで木を枯らしてしまう。この虫の好むニッチは衰弱木や伐倒木、とくに大木がよく、条件に恵まれると大発生して山火事のように広がっていく。

最近の被害の広がりは、地球温暖化による気候不順、とくに今年の夏の猛暑が原因だとマスコミはセンセーショナルに報道している。しかし、カシナガの被害は何も最近はじまったことではなく、すでに江戸時代からあったそうだし、地域も日本に限らず韓国や南ヨーロッパで同属の虫の被害を受けている。

文中に示されたナラ枯れの発生経過図をみると、1934年の鹿児島県、宮崎県がはじめで、その後、1950年高知、1952年兵庫、58年は山形と6~10年くらいの周期で各地にみられるが、1999年からは1、2年の間隔で被害が急に広がっていることがわかる。

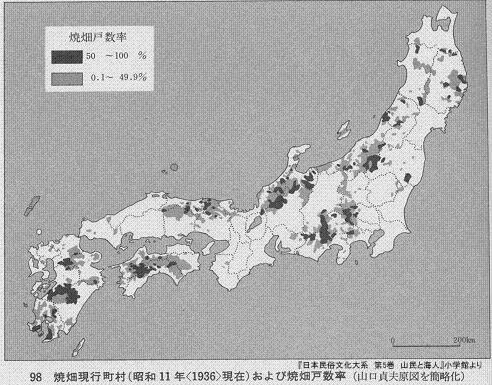

このところ、わたしは日本の焼畑が縄文時代前期(6000年前)に独自にはじまったという仮説を論文にしようと、四苦八苦しているのだが、基礎資料としてつかった1950年の焼畑統計図とこの図があまりにも似ているのに驚いた。

小林さんは、1960年代の燃料革命で木を燃やさなくなったことが大きな要因の1つではないかと言うのだが、わたしは、むしろこの図は、日本人が焼畑を捨てていった過程、あるいは日本社会の近代化(農業のコメへの一極集中、木材輸入による林業の衰退)とをあらわしているいるように思う。

1970年以前のナラ枯れは、いわば土着病のように時折発生していたが、人が山の手入れをしなくなると、カシナガは都合のよい環境に恵まれて適応して、21世紀に入ってエピデミック状態になったと考えてはどうだろうか。焼畑は20年くらいの周期で木を切り倒して焼くので細い木しか残らない。切り株もひっくり返して焼くのでカシナガの大発生を防いでいた。

カシナガの被害は、外来種のマツクイムシとは違って、5年もすれば回復することが知られているので、パニックになることはないだろうが、それでもこのままでは何が起こるかわからない。わたしたちも、便利さだけを追い求めるのではなく、化石燃料を控えて木を焚き(公衆浴場で使うことを奨励すればどうかと小林さんは言うのだが)、山をよみがえらせ、自然を楽しむ、という、人間の本来あるべき姿に帰る努力をわたしたちはもっとやってもいいのではないだろうか。

(カンチョー)

コメント

人間が長年里山としてカシ類を利用してきたことでカシ類がたくさん残ってきたのでしょうね。カシを利用しなくなったことで、虫が利用するのに良い環境になったのですね、なるほど。

ところで、縄文時代のドングリは何だったのでしょうか?シイはもちろん食べていたと理解できますが、他のドングリはシラカシやアラカシ、アベマキ、コナラなどを利用していたのでしょうか?

それから、トチはいつごろから食べていたのでしょうか?

質問ばかりで…ものを知らない婆です…